Tel. 081. 421533

osteriadatonino@libero.it

Aperto: da lunedì alla domenica a pranzo h. 12,00 – 15,00

Venerdì e Sabato anche di sera ( consigliata la prenotazione)

Chiusi: dal lunedì al giovedì sera

Carte di credito e bancomat: si

Ferie: 2 settimane centrali in agosto

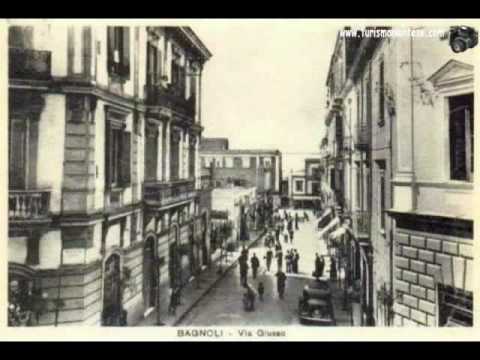

Via Santa Teresa a Chiaia si trova nel cuore della Napoli nobile di un tempo, quartiere “trendy” di oggi. Il suo nome deriva dal termine latino plaga, attraverso il catalano platja o il castigliano playa (che significa spiaggia), poi declinatosi in Chiaja per motivi linguistico-dialettali. Su alcune lapidi viarie del quartiere si nota ancora la dicitura Chiaja mentre su altre il quartiere è semplicemente Chiaia. L’attuale quartiere nasce nel XVI secolo, sviluppandosi come un borgo al di fuori delle mura della città.

La zona era ricca di giardini e caratterizzata da due strade principali: una costiera, l’attuale Riviera di Chiaia, e una più interna, detta il borgo di Chiaia. L’accesso era dalla Porta di Chiaia che sorgeva in prossimità dell’attuale via Santa Caterina. Il borgo era attraversato da un percorso costiero, l’attuale riviera di Chiaia, e uno interno (le attuali vico Belledonne, Via Santa Teresa, Piazzetta Ascensione, Vico Santa Maria in Portico).

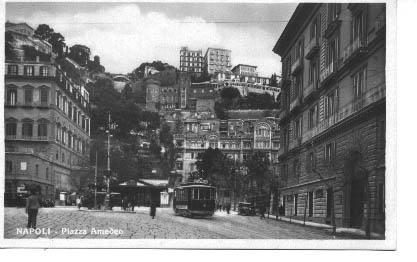

La pianta del Duca di Noja (1775) evidenzia come il borgo continui ad espandersi parallelamente alla costa. Dalla Riviera di Chiaia si dipartono verso l’interno le strade ortogonali di via Ascensione a Chiaia, via Santa Maria in Portico e via Giovanni Bausan. L’assetto originario muta radicalmente nella seconda metà del 1800, con la realizzazione di via dei Mille e del rione Amedeo, nell’ambito del Piano di Risanamento ed Ampliamento.

Tutto il terreno posto per lungo tratto fra il mare e la collina del Vomero fu ornato da giardini, alberi e fontane. Le piattaforme viarie furono completamente cambiate nella seconda metà del 1800, quando attraverso una colmata a mare si avanzò la linea costiera creando Via Caracciolo.

Sulla destra di via Caracciolo c’erano gli stabilimenti balneari, di fronte alla Cassa Armonica della Villa,

fu costruito un elegante stabilimento, il “Vittoria”, dove si organizzavano eleganti feste, e lo stesso accadeva al “Risorgimento”, costruito dall’imprenditore Gennaro Limongelli alla Rotonda di via Caracciolo e frequentato dal tenore Enrico Caruso.

Il cantante inizialmente incompreso in patria, incise, a Milano l’11 aprile del 1902 dieci dischi con arie d’opera per conto della casa discografica inglese Gramophone & Typewriter Company. Nel 1920, durante la rappresentazione di Pagliacci, ebbe un calo di voce, tre giorni dopo, mentre cantava L’elisir d’amore, perse sangue dalla bocca e fu costretto a sospendere la recita. Venne operato il 30 dicembre al polmone sinistro. Trascorse la convalescenza in Italia, a Sorrento; dopo una lieve ripresa ebbe una ricaduta e non poté finire il viaggio verso Roma per subire un nuovo intervento chirurgico: il male lo fermò in una delle stanze dell’albergo Vesuvio a Napoli dove morì a soli 48 anni.

A pochi metri di distanza dalla cappella dove riposa Enrico Caruso, c’è la tomba del Principe De Curtis, Totò. Sia Sorrento che Napoli ricordano Enrico Caruso, rispettivamente con un Hotel ed un noto ristorante. Tonino Canfora mi parla delle storie che gli raccontava il papà Vincenzo: quando Caruso, aveva finito di cantare, si fermava a comprare due soldi di pasta e fagioli. Dal 1861 la lira era frazionata in centesimi, il soldo valeva un ventesimo della lira cioè circa 5 centesimi.

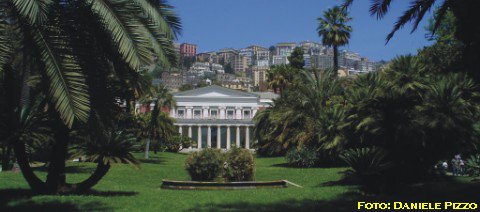

In realtà il soldo, come unità, non esisteva più, ma nei ricordi e nel quotidiano degli anziani continuava ad essere soldo, così come oggi, qualcuno tra i nostri nonni si esprime in lire, piuttosto che in euro.Nel quartiere Chaia oggi sorgono la Villa Comunale di Napoli (ex Villa Reale voluta da Ferdinando IV nel 1780) con la meravigliosa Cassa Armonica in ghisa decorata con vetri colorati, ancora oggi sede di concerti e spettacoli, l’acquario (il secondo più antico d’Europa), o meglio, la stazione zoologica Anton Dohrn e la Casina Pompeiana, oltre a varie statue una gran quantità di fontane Ai lati della villa, sopravvivono alcuni storici chioschi, sopravvissuti al rimodernamento del 1999 e tanta vegetazione con piante e alberi di forte interesse botanico. In pratica, la strada originariamente si apriva sulla spiaggia del litorale di Napoli, oggi invece costeggia il lato interno, mentre la via che la fiancheggia dall’esterno, via Caracciolo, è stata appunto creata sulla colmata a mare del 1869.

La vita del litorale era quella delle famiglie di pescatori, le case erano a livello strada, insieme ai “malazeni” ricoveri per le barche in inverno. Qui in questo periodo sono nate tante antiche ricette della cucina marinara napoletana tra cui i “tubetti alla Chiaiese”, piatto caldo che le donne preparavano ai mariti dopo una giornata di pesca. A conclusione dei lavori, sulla colmata vennero realizzati il nuovo Borgo Santa Lucia e Via Partenope. Quando nel settembre del 1884 scoppiò il colera a Napoli mietendo numerose vittime, per la prima volta si andò delineando la possibilità di un intervento governativo che risolvesse gli antichi mali della città. Si giunse alla legge per il “Risanamento” emanata il 15 gennaio 1885 voluta dal sindaco di Napoli, Nicola Amore. Lo scopo principale era quello di bonificare i “quartieri bassi” a ridosso della zona portuale, di S. Lucia,

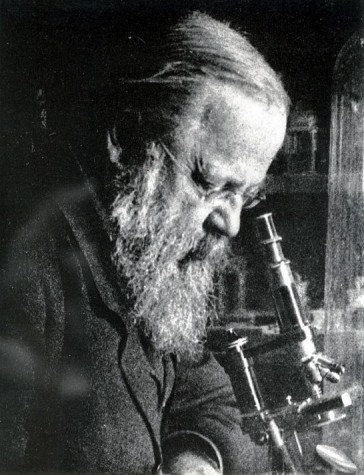

la zona subì la triste sorte dell’interramento con la cortina di case che, non solo soffocarono lo sbocco al mare dei pescatori “luciani”, ma, celarono tutte le cavità sino al Chiatamone, utilizzate oggi come autorimesse. L’intervento di “pubblica utilità” fu del tutto aleatorio poiché su pressione delle Società Immobiliari, tutte dell’Italia Settentrionale, fu stravolta tutta l’esecuzione dell’opera e divenne, di fatto, una pura operazione di speculazione edilizia. Altro vanto del quartiere è la Stazione zoologica fondata nel 1872 dal naturalista e zoologo tedesco Anton Dohrn,

nato a Stettino 1840 e laureato a Berlino in Scienze Naturali, per la conoscenza e lo studio della flora e della fauna del mare, che rappresentò ben presto una delle più autorevoli Istituzioni scientifiche cittadine, affiancando il Real Orto Botanico a Foria e l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte. L’Acquario di Napoli con annessa Stazione zoologica divenne un Centro Mondiale di studio della Biologia marina, il primo al mondo.

Dopo aver visitato un acquario recentemente aperto a Berlino, il lungimirante Dohrn pensò che aprire a Napoli un acquario a pagamento avrebbe garantito al laboratorio abbastanza soldi da pagare il salario ad un assistente permanente. Napoli, con una popolazione di 500.000 abitanti, era una delle più grandi ed attraenti città d’Europa, ed aveva anche un considerevole flusso di turisti, potenziali visitatori dell’acquario. Dohrn riuscì a vincere i dubbi delle autorità cittadine e ottenne gratuitamente un piccolo terreno sulla riva del mare, nella Villa Comunale, a condizione di costruire la Stazione Zoologica a sue spese. Dohrn aprì la Stazione agli scienziati in visita nel settembre del 1873, e al pubblico generale nel gennaio del 1874. Quando Anton Dohrn morì, a Monaco di Baviera nel 1909, più di 2.200 scienziati dall’Europa e dagli Stati Uniti avevano lavorato a Napoli.

Torniamo a Chiaia, il quartiere oggi è uno dei più eleganti ed esclusivi della città: via dei Mille, piazza dei Martiri, via Calabritto, via Chiaia, piazza San Pasquale, ospitano negozi importanti e i prezzi degli immobili sono alle stelle, accessibili solo ai Signori napoletani proprietari da sempre ed ai “nuovi ricchi”, quelli che pagano subito ed in contanti.

La Riviera di Chiaia, antico lungomare della città prima della costruzione di via Caracciolo, è costeggiata da splendidi palazzi nobiliari, tra i quali si distingue la Villa Pignatelli, fatta costruire in stile neoclassico da Sir Ferdinand Acton tra gli anni 1826 e 1830 e oggi sede del Museo Principe Diego Aragona Pignatelli Cortes,

con un bellissimo parco, meta di “tate” e bambini del quartiere. Dall’angolo di via Santa Teresa, proprio dove c’è l’ultra centenaria osteria della famiglia Canfora, risalendo via San Pasquale a Chiaia, si raggiunge via dei Mille – con i suoi prolungamenti via Vittoria Colonna, a monte, e via Filangieri a valle. Queste strade furono aperte a cavallo tra il 1800 e il 1900, con la costruzione di interessanti edifici eclettici e liberty, opera di architetti di grido dell’epoca. Al civico 66, il settecentesco palazzo Carafa di Roccella (oggi sede del museo d’arte moderna PAN), fu mutilato a fine ‘800 dall’apertura di via dei Mille, collocato nel borgo di Chiaja, al di fuori delle mura cittadine, questo palazzo esisteva già nel Seicento, quando era poco più di una masseria di campagna.

Nel 1885 l’apertura di via dei Mille tagliò in due la tenuta, richiedendo l’abbattimento di alcuni locali e isolando gli edifici minori e le botteghe in affitto che si trovavano dall’altra parte della strada. Poco più avanti, nella laterale via S.Pasquale, ha sede il Teatro Sancarluccio, sala storica nel panorama del teatro d’avanguardia napoletano, nata nei primi anni ‘70.

Risalendo invece sul lato sinistro, rispetto all’osteria, lungo via Mariano D’Ayala, si arriva alla Chiesa di Santa Teresa a Chiaia, in Via Vittoria Colonna,

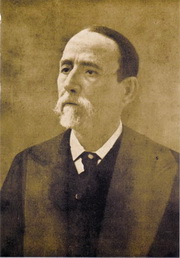

dove, a pochi isolati, vissero il grande meridionalista Giustino Fortunato (Rionero in Vulture 1848 – Napoli 1932)

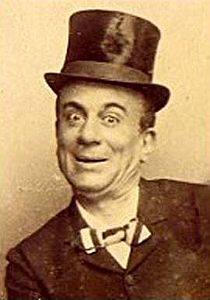

e l’attore e commediografo Edoardo Scarpetta nato a Napoli nel 1853, trentenne di belle speranze e cliente dell’osteria dei Canfora di quegli anni.

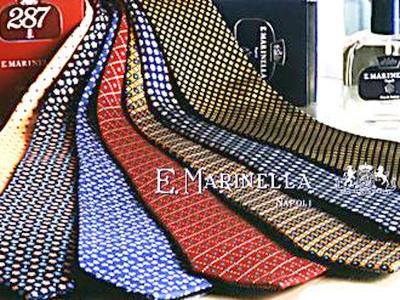

Grazie alle grandi firme che hanno impiantato negozi nella zona e principalmente fra Piazza dei Martiri e di Via Carlo Poerio, Chiaia è diventato uno dei principali centri per lo shopping di alto livello in Italia e raccoglie vetrine delle più rinomate firme mondiali, tra i quali, alcuni dei negozi storici dell’alto artigianato in città, come il famoso atelier di cravatte “Marinella” i cui titolari sono affezionati clienti dell’osteria di Tonino Canfora.

Il quartiere Chiaia non è solo moda e shopping, qui, a pochi passi dall’Osteria Da Tonino, sorgono due scuole storiche della città dove sono passate generazioni di napoletani (anch’ io:)). Le scuole elementari “Edmondo de Amicis” e Teresa Ravaschieri, divise da un ampio cortile, teatro di giochi, lacrime e attese di genitori.

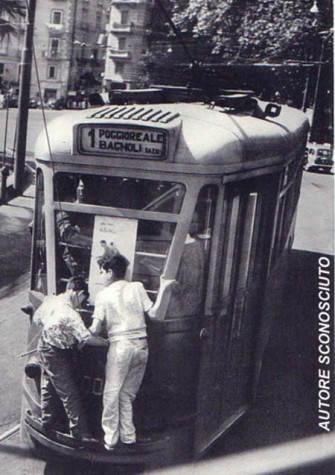

Teresa Ravaschieri, figlia del generale Carlo Filangieri e nipote del grande illuminista Gaetano, è la più celebre filantropa napoletana del secondo Ottocento. Fondò importanti istituti di assistenza e ottenne cariche e riconoscimenti pubblici inconsueti per una donna del suo tempo (1826 – 1903). Nel 1879 iniziò a lavorare al suo progetto più ambizioso, nel quale – col consenso del marito – impiegò parte della sua dote: l’ospedale per malattie infantili intitolato al nome della figlia Lina, scomparsa adolescente nel 1861. L’ospedale fu inaugurato nel 1903, anno della sua scomparsa, è stato attivo fino agli anni ’70, quando è stato assorbito dal complesso pediatrico Pausillipon – Santobono. L’ospedale Lina Ravaschieri si trovava a Piazzetta Croce Rossa, dove sono rimasti gli uffici amministrativi e l’officina ortopedica. Guarda caso anche la famiglia Canfora abitava in questa zona, Tonino, magnifico oste ottantenne di quarta generazione è nato a pochi passi da qui. La famiglia Canfora e con loro l’osteria, ha vissuto i suoi 130 anni di pari passo con la storia di Napoli. Semidistrutta dai bombardamenti inglesi tra il 1940 ed il 1941, da quelli americani tra il 1942 ed il 1943, ed, infine da quelli tedeschi tra il 1943 ed il 1945. “ Nel quartiere, mi racconta Tonino, che aveva allora circa 10 anni, non avevamo ricoveri, si correva sotto il tunnel della “direttissima” in Piazza Amedeo, la ferrovia Roma – Napoli via Formia, detta anche Direttissima Roma – Napoli, completata nel 1927”.

Dopo l’armistizio dell’8 settembre, i tedeschi occuparono la città il 12 settembre 1943 e si insediarono soprattutto nella zona di Via Carducci, a due passi dall’Osteria di Tonino. Presto cominciarono le rivolte dei napoletani contro l’occupazione e il colonnello Scholl il 12 settembre 1943 fece affiggere un famoso manifesto con cui proclamava lo stato d’assedio in città. Questa fu la scintilla che fece esplodere la rivolta generalizzata. Napoli fu la prima, tra le grandi città europee, ad insorgere con successo contro l’occupazione nazista: in quattro famose giornate, la folla insorse contro i tedeschi permettendo così, pochi giorni dopo agli anglo-americani di poter giungere in città e occuparla già libera, senza perdite, e proseguire verso Roma.

Alla fine della guerra, quando si trattò di votare il passaggio dalla Monarchia alla Repubblica, Napoli si schierò seppur di misura in favore della prima. Pochi giorni dopo, fu Enrico De Nicola, napoletano, ad essere eletto primo presidente della Repubblica. Sin qui la storia del quartiere dei Canfora, adesso passiamo alla narrazione della storia familiare e della nascita dell’osteria, nella stessa strada, nello stesso luogo, da oltre un secolo.

I fatti cominciano da Antonio Canfora, bisnonno di Tonino che, nel 1880 apre l’osteria di cucina napoletana verace: pasta e fagioli, pasta e ceci, verza e riso, maccheroni al pomodoro. La clientela non era tanta, in quegli anni non si usava mangiare fuori casa. Ad Antonio Canfora, succede l’omonimo Antonio, il nonno di Tonino, nei primi anni ’20 arriva Vincenzo, il papà di Tonino che, purtroppo lascerà presto la famiglia, muore nel 1959.

Tonino, 28 anni, succede al padre, insieme all’inseparabile mogliettina Vincenza, da lui affettuosamente chiamata Nina. La fidanzata è di Maiori in costiera, il matrimonio avviene in pompa magna nella chiesa madre di Maiori il 31 ottobre del 1954, (a Tonino brillano gli occhi mentre lo racconta). Dal matrimonio nascono cinque figli, gli ultimi due Paolo e Anna hanno, in effetti, rilevato la gestione del locale, ma, “’o mast’’festa” è Tonino, senza di lui non si cantano messe.

Ottantenne d’assalto, Tonino sta in pace con il Signore e scherza con tutti. Mi “conta” qualche “fattariello” delle persone e dei negozi degli anni andati: Anton Dohrn, il professore della Stazione Zoologica, impazziva per la zuppa di soffritto, tanto da mandarla anche agli amici in Germania. La nota merceria a pochi passi dal locale, in tempo di guerra era un “basso”, ci abitavano 12 persone, al posto della nota tabaccheria di Via San Pasquale, c’era la Cavalleggeri d’Aosta che si estendeva fino all’attuale via Carducci, allora inesistente. Poco più in là, al posto di un attuale hotel quattro stelle c’era una delle prime rivendite di automobili e in piazza san Pasquale c’èra una fabbrica di legname. Poi i due cinema di quartiere che oggi non ci sono più: il cinema – Teatro Alhambra in via Nisco, gestito dal noto impresario Francesco Caccavale classe 1938 e, poco distante il piccolo ed elegante cinema Corona. Da ragazzo – continua Tonino – stavamo già bene, abitavamo in Piazzetta della Croce Rossa e papà mi faceva venire il maestro in casa. Dopo qualche tempo, il maestro disse a Don Vincenzo: “Signor Canfora nun spennite sorde,’o uaglione è intelligente, sarà nu ‘bbuono commerciante”. Così a 13 anni, nel 1944, Tonino affianca il padre e comincia ad imparare il mestiere. Dieci anni dopo, sposa Nina che si occuperà della cucina fino al 1941. Sì, perché dal ’41 al ’79 l’osteria chiude e si trasforma in bottiglieria, cantina e mescita, dove gli uomini andavano a bere e giocare a carte, si portavano la “marenna” o sgranocchiavano taralli e uova sode per non ubriacarsi. Si beveva vino del Vesuvio, Marsala e Vermut venduti con il “decimo”, si vendeva il vino di Orvieto, di Cecchi e Ruffino nei fiaschi. Il locale non è molto cambiato in 130 anni, le travi di legno e le putrelle di ferro del soffitto sono le stesse.

Il pavimento in mosaico di marmo artigianale ha almeno 60 anni, in dialetto, “ ‘o bolluttunato”, non se ne fanno più così. L’interno è tutto in legno, le pareti sono tappezzate di vecchie foto, dediche, schizzi di artisti famosi come il tedesco Max Neumann,

vecchi ricordi, come un incredibile Tonino “uguale” ad Alain Delon e un irriconoscibile Luciano Ferrara, noto fotografo napoletano.

incredibile ma vero: Tonino Canfora e il fotografo napoletano Luciano Ferrara, solo qualche anno fa:)

Il bancone è un capolavoro, memoria del passato, legno e marmo, manca, e forse si rimpiange la mescita del vino da osteria, oggi rimpiazzata da bottiglioni dei castelli romani.

In compenso, il figlio di Tonino, Paolo, qui da 30 anni, si destreggia tra cassa, sala, e macchinetta del caffè. Tavoli e sedie, per circa 50 coperti, sono in legno verniciato, anni ’50, tovaglie lavabili a quadri in marrone, ma, – mi dice Tonino – appena le trovo, metto quelle che piacciono a me: bianche e rosse a quadretti. Deliziose le stoviglie, piatti di porcellana stile Ginori anni ’50

e bicchieri da osteria di nuova generazione, quelli con il gambo, le posate sono quelle di famiglia con tanto di coltello con seghetto e manico in plastica. In alto sulle mensole, adocchio tante bottiglie conosciute di vino campano con tanto di bicchieri professionali. Qui la clientela è gente “di lusso” e al tempo stesso semplice, preferisce Tonino al ristorante gourmet. Non si contano i clienti abituali, chi da trenta, chi da quaranta, chi persino da cinquant’anni, o, quelli che ritornano dopo tanti anni e immancabilmente chiedono a Tonino: “ mi riconoscete?” E lui: come no, site tale e quale”. L’approccio di Tonino è sempre uguale, proprio della sua natura: l’oste “scugnizzo”, ha una battuta o una frase spiritosa per tutti, sapendo bene dove può scherzare e dove deve stare a posto suo. La vita è breve, non serve esser di cattivo umore.

in alto, la Madonnina, starà pensando: " vire 'a chesta, ma pecchè nun se cucina 'a casa soia" ah Gesù!

San Pasquale Baylonne, protettore delle donne”

protettore delle donne

deh, trovatemi un marito

bianco, rosso e colorito

ma di certo: a voi uguale

o glorioso San Pasquale. »

Il santo spagnolo non era considerato solo il protettore delle zitelle, ma anche di tutte quelle donne che a lui si rivolgevano a causa dei mariti, che non assolvevano i loro doveri coniugali. La leggenda racconta che una di queste donne, dopo averlo pregato, ebbe in visione o in sogno il santo che le dettò una ricetta per un liquore che avrebbe vinto la mancanza di desiderio del marito: il liquore che ne uscì, a base di uova e vino marsalato, fu chiamato, in onore del santo, il “San Bayon”, da cui si ritiene derivi il nome di “zabaione”.Dicevamo della cucina, meglio cucinina, davvero un buco dove Anna l’ultima figlia di Tonino, ai fornelli da cinque anni compie i suoi miracoli napoletani. Fino a cinque anni fa c’èra l’adorata Nina al focolare,

dove per tanto tempo c’è stata una bellissima maiolica, ora esposta in sala, raffigurante Sant’Antonio Abate protettore degli animali e, si dice dei cuochi.

Tonino e Nina portano da trent’anni un nick name : J.R. e Sue Ellen, o meglio, Geiàr e Suellen, sì, perché, come in ogni osteria che si rispetti c’è sempre la tv accesa. Il televisore era acceso anche un giorno, agli inizi degli anni ’80, quando andò in onda la prima puntata dell’interminabile serial – soap “Dallas”.

Da quel giorno Tonino e Nina hanno perso i loro nomi, quando Nina, circa cinque anni fa si è ritirata, è subentrata ai fornelli la figlia Anna, immediatamente soprannominata “Suellina”, la piccola Suellen.

Tonino – Geiàr, adesso torna a mangiare a casa, a pochi passi dal locale, quasi tutti i giorni: “ vado a casa, oggi mia moglie mi ha fatto gli spaghetti con la zuppa forte”, tanto in osteria c’è la quinta generazione , Paolo e Anna, qualche volta arriva anche Antonio jr, figlio di Paolo, a dare una mano dopo l’università. L’atmosfera è garbatamente teatrale, il dialetto napoletano è signorile, mai sguaiato: “Signori si nasce e io lo nacqui” avrebbe detto il grande Totò. Tonino si aggira tra tavoli e cucina con il suo “aperitivo”, una bottiglina di minerale frizzante con un po’ di vino bianco. Le danze si aprono verso le 12,00 quando arrivano i primi clienti per l’asporto che funziona a go go, o in persona o per telefono con consegna a domicilio, il costo è lo stesso, meno il prezzo del coperto.

Una benedizione per le signore del quartiere che non hanno tempo, o voglia di cucinare. Le ordinazioni si fanno sulla fotocopia del menù del giorno. Quando un piatto finisce, viene cancellato dalla lista : “Chi tardi arriva, male alloggia”. La spesa si fa ogni giorno ed è compito un po’ di tutti, compresa la moglie di Paolo, Rossella, che non è in forza all’osteria, ma in pratica è sempre qui. Verdure e frutta arrivano da Chiaia e Fuorigrotta, il pane da Frattamaggiore, carne e pesce in zona, baccalà dal mercatino di Santa Maria in Portico, pasta di ottima marca, ogni due giorni gnocchi fatti in casa. I latticini sono ovviamente di Agerola. La clientela è numerosa e varia, tutta la crème del quartiere, o di altre zone bene della città, qualche passante e tanti turisti, l’osteria vanta tante recensioni su guide straniere, tra tutte quella della londinese Time Out che la considera come “the best place in town”. Del resto, anche i nostri critici gastronomici qui sono di casa, le loro recensioni figurano in bella mostra alle pareti e all’ingresso sul vetro ci sono i loghi delle guide più note. La giornata di lavoro comincia presto, il primo ad arrivare è Tonino, senza problemi si occupa delle pulizie, – tutto deve essere lindo e pinto – mi dice, mentre ripassa a mano i bicchieri con il tovagliolo per lucidarli. Dopo un po’ arriva Paolo con i sacchi di pane fresco da tagliare,

il pane raffermo spetta a Tonino , lo prepara per abbinarlo alle zuppe di legumi o, alla zuppa di soffritto che in zona è un mito perché la prepara Nina in casa e tutti i commercianti della zona ne vanno pazzi. In questa zona del quartiere Chiaia, soprattutto in alcune ore del giorno, sembra che il tempo si sia fermato, le auto sono poche, la gente per strada si conosce, si saluta, ci sono ancora i negozi di quartiere, verdumaio, salumeria, bancarella del fioraio, merceria, il banco lotto, cartoleria, bar, edicola, una dimensione lenta e umana. Dicevamo del menù del giorno, si decide in famiglia dalla sera alla mattina, la scelta dei primi è tra cinque o sei piatti, sempre un paio di zuppe, una minestra e pasta. La lista è più o meno sterminata: pasta e fagioli, ceci, lenticchie, piselli, minestrone con riso,

zuppa di patate e piselli, immancabili ragù e genovese, pasta al pomodoro fresco, pasta e patate, pasta e zucca, arrabbiata, puttanesca, gnocchi alla sorrentina, pasta al forno la domenica e lasagna a carnevale.

Più ampio l’assortimento quotidiano dei secondi, circa una decina di possibilità : spezzatino con i piselli, con i funghi o con le patate, favoloso baccalà alla siciliana,

scaloppine ai funghi, indimenticabili provola o carne alla pizzaiola,

i ricordi mi si affollano in testa, profumi di casa mia e di mia nonna, il pezzo di carne giusto, la punta di natica, il cd. triangolo, i pomodorini del “piennolo” insomma, una poesia.

Ancora salsiccia al forno o al ragù con friarielli,

imperdibile e napoletanissima braciola di vitellone al ragù, con tanto di passi e pinoli, polpette al ragù o fritte,

pollo al forno con patate, pesce bandiera, alici fritte o, in tortiera. Turnazione tipicamente “mangiafoglie” per i contorni, zucchine alla scapece, parmigiana di melanzane, peperoni in padella o, arrostiti, insalata di cavolo, verdure alla brace, friarielli, verdure lesse.

Frutta fresca di stagione sempre disponibile, i dessert, disponibili solo nel fine settimana, vengono da mamma Nina: crostata e strudel di mele, ricotta e pera, torta di castagne e pastiera. Per il vino, dicevamo, si può scegliere tra l’onesto, ma meno tipico, sfuso dei castelli o buone bottiglie campane proposte a prezzi più che onesti. Ottimo il caffè espresso fatto da Paolo, se poi avete voglia di fare due, ma proprio due passi, lo storico bar Moccia vi aspetta per dolcetto e caffè, in verità, ai due passi, preferisco l’allegria di Tonino e della sua meravigliosa famiglia.

Con Paolo e Anna, siamo a cinque generazioni. Anna, per Tonino affettuosamente “Nannina”, è la più piccola dei cinque figli, meno di quarant’anni, pare ‘na uagliuncella, occhi color del mare, sorriso contagioso, arriva ogni mattina affannata verso le dieci: “Scusate ho fatto tardi, ho quattro bambini, la casa e la spesa per mamma da fare”, sorride, poi si chiude nel suo piccolo regno e si trasforma in Anna dei miracoli :)

Ah! Il quid, dai 12 ai 15 euro incluso coperto, acqua, vino della casa, frutta e caffè, il conto è sulla fiducia ( si fa per dire, Tonino è attento a tutto) si va alla cassa e si dice cosa si è ordinato. Nel fine settimana di sera basta aggiungere un euro al costo dei singoli piatti, non arriverete a 20 e, comunque, ne avrete guadagnato in: salute, buonumore e autentica verace, perfomance di cucina napoletana con 130 anni di storia, altro che show cooking,

senza offesa eh?